С 30 октября по 8 ноября 2015 года в Центральном доме художника в Москве прошел II Фестиваль Русского географического общества. Центр «Амурский тигр» принял в фестивале активное участие.

В этом году экспозиция фестиваля была построена по принципу природных зон: Арктика и тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. Каждый из десяти дней был посвящён определенной тематике: этнография, туризм, экспедиции, история, мультипликационное кино и, конечно, день животных, который состоялся 7 ноября.

В этот день перед посетителями мероприятия выступили:

- детский писатель Сергей Георгиев с лекцией об истории создания детской книги про тигренка Амурчика;

- ведущий зоолог Московского зоопарка, координатор программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра Алла Глухова с лекцией «Роль зоопарков в сохранении амурского тигра»;

- младший научный сотрудник отдела научных исследований Московского зоопарка Алексей Подтрукин с лекцией «Обогащение среды: как улучшают качество жизни животных в зоопарках»;

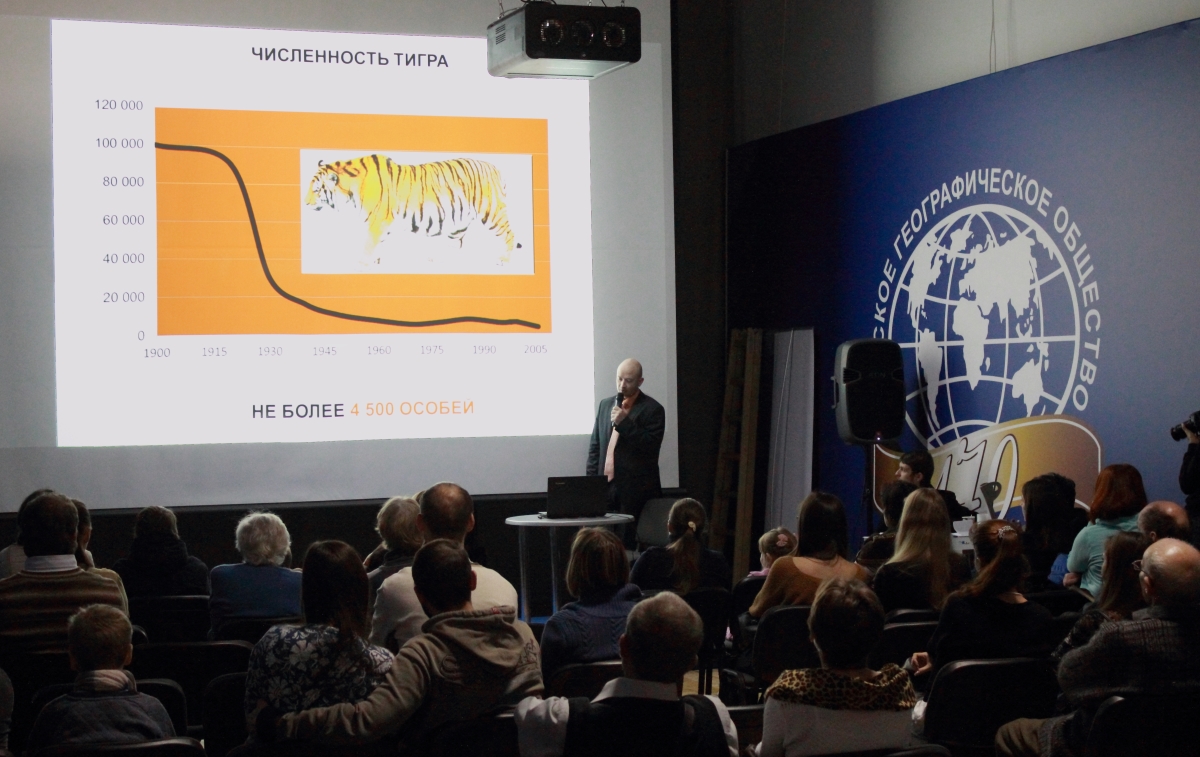

- директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр», к.б.н. Сергей Арамилев с лекцией «Современное состояние популяции амурского тигра. Результаты и перспективы охраны».

Подробнее о лекции Сергея Арамилева читайте на сайте Русского географического общества

На главной сцене фестиваля прошло детское развлекательное шоу «Час амурского тигра» с викторинами о полосатом хищнике и командными играми. Победителям конкурса были вручены книги детского писателя Сергея Георгиева «Амурчик и его таежные друзья». Также для юных посетителей были организованы квесты и мастер-классы, посвящённые самой крупной кошке на земле.

Всего за время работы фестиваля «Час тигра» проводился 4 раза: 30 октября, 4, 7 и 8 ноября. Кроме этого ежедневно все желающие могли раскрасить амурского тигра на огромном цифровом экране, распечатать получившиеся рисунки и забрать их с собой. Кроме этого информацию об амурском тигре и способах его защиты ежедневно можно было получить на стенде Центра «Амурский тигр» и у волонтеров Московского зоопарка.

Фото: Николай Разуваев, Русское географическое общество